خليل سرحيل

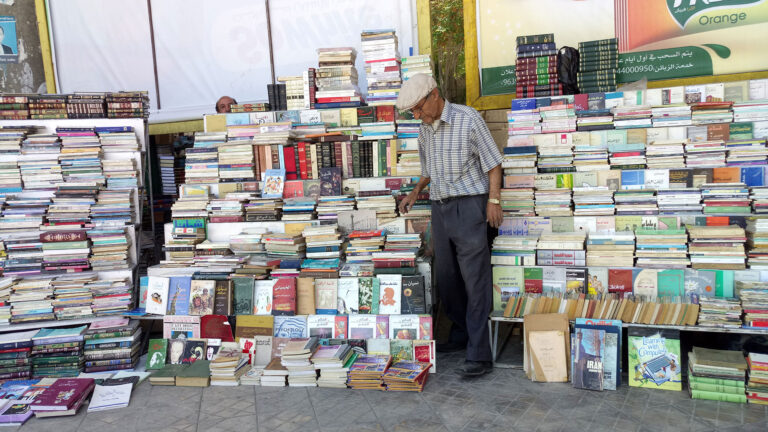

في تشرين الأول الماضي، تمزقت ذكريات كثير من السوريين، وهم يرون كيف مزقت الجرافات بسطات الكتب تحت جسر الحرية، الذي كان يُعرف آنذاك بـ”جسر الرئيس”. كانت الحجة الحفاظ على مظهر دمشق الحضاري، ذلك المظهر الذي فقد خلال العقد الماضي كل مؤشرات الحضارة، إلا بعض المطاعم والكافيهات المخصصة للطبقة المخملية. لم يكن المشهد أكثر من ربطة عنق حريرية على بدلة رثة ممزقة، كذكريات السوريين وأحلامهم.

ما إن سقط النظام، حتى عادت بسطات الكتب مع مئات، وربما آلاف، من البسطات المخصصة لبيع كل شيء تقريباً. استعاد أصحاب “مكتبات الفقراء” مواقعهم التاريخية على رصيف كلية الحقوق وتحت جسر الحرية في دمشق، كما رأينا الكتب المستعملة في ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب، بعد اختفائها لسنوات. وعادت بسطة طلعة الدباغة في مدينة حماة، وربما تعود بسطة سور القصر العدلي الشهيرة في حمص، والتي اختفت منذ مطلع الألفية.

الشيء الذي امتازت به عملية تداول الكتب في سوريا ولم تسترجعه، حتى الآن على الأقل، هو خوف باعة الكتب ومريديها من العناوين الممنوعة والكتب المحظورة.

الكتب تتنفس الحرية:

لم تعد سوريا تعيسة كعظمة بين أسنان كلب، مثلما وصفها رياض صالح الحسين، ولم تعد مبررات خيانة الوطن، كما طرحها الماغوط، ذات أولوية، وما حدث في سوريا لم يكن نهاية التاريخ كما قال سعد الله ونوس.

اليوم، تعود الكتب الممنوعة إلى رفوف المكتبات وإلى بسطات الكتب بلا خوف من الاعتقال أو التجريم، لكن المؤسف أن ذلك يحدث في وقتٍ أُغلقت فيه كثير من المكتبات السورية، وتحولت إلى مكاتب صرافة أو محلات لبيع الثياب والأحذية.

وفي الوقت ذاته، لا يزال كثير من المثقفين المهاجرين متمسكين ببلدان المهجر، خوفاً من الحكومة الانتقالية ذات الطابع الديني. فالسؤال الذي يتهامسه أصحاب المكتبات ومحبو الكتب اليوم: هل سيؤدي سقوط النظام إلى إلغاء الرقابة على سوق الكتب؟ أم أن التغييرات السياسية ستجلب نوعاً جديداً من الرقابة، وإن كان بـ”حُلاسٍ جديد”؟

ففي الأشهر الماضية، تم توزيع عدد من كتب ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب، التي كانت ممنوعة سابقاً، مجاناُ في شوارع دمشق وحلب. وقد أثارت هذه الكتب جدلاً واسعاً بسبب أفكارها المتشددة. لكن المدافعين عن حرية الفكر يرون أن المحك الحقيقي يكمن في الكتب التي ستُمنع، وليس في الكتب التي سيسمح بها، لأن مبدأ حرية التعبير يقوم على أن يكون السماح هو الأصل والمنع هو الاستثناء.

الرقابة العتيدة:

مصطفى خليفة، بو علي ياسين، صادق جلال العظم، وغيرهم من مئات المثقفين والكتّاب السوريين، خاضوا حروبهم لنصف قرن مع نظام الأسد والرقابة على كل حرف يخرج من أفواههم. فكل كتاب يُكتب تحت وطأة الرقيب الداخلي، ويُنشر بموافقة الرقيب الخارجي، وكثيراً ما يتوارى في أقبية البضائع المصادرة كالمخدرات أو المواد التي تشكل خطراً على الصحة العامة، لكنه دائماً كان يجد مسارات خفية ليصل إلى القارئ الذي يبحث عنه.

كانت السلطة البعثية قد وضعت آليات رقابية معقدة، وخطوطاً حمراء كثيرة تتشابك ككرة صوف، حتى يصعب أحياناً فصل المقبول من وجهة نظر الرقيب عن ما يمكن أن يودي بصاحبه إلى ما وراء الشمس. فرضت فروع الأمن في وزارات الداخلية والدفاع ومديريات الرقابة في وزارات الثقافة والإعلام والأوقاف، وأقسام الضرائب والتعرفة الجمركية في وزارات المالية والتموين، حظرًا واسعًا على كثير من الكتب الدينية والسياسية، الروايات، والترجمات. وكان نشر، اقتناء، أو تداول بعض العناوين المحظورة مخاطرة غير محسوبة، قد تكلف الشخص اعتقالًا أو زيارة للفرع السياسي على الأقل.

على رفوف المكتبات، كنت ترى العناوين المسموحة، لكن في أدراجها وفي حقائبها، كنت تجد العناوين المحظورة. وكان من المتعارف عليه وضع خطة مسبقة لشراء كتاب ممنوع، حيث كان على الراغب في قراءته إخبار البائع مسبقًا بالعنوان، ومن ثم الاتفاق على وقت التسليم في يوم آخر.

لم تكن الرقابة على الثقافة مجرد آلية إدارية بيروقراطية، بل ارتبطت بشكل الحكم الشمولي الذي يمنع تعدد الرؤى، وتعدد الأصوات، وتعدد السرديات، فيما يدافع عن أيديولوجية وحيدة للبلد وقائد أوحد ومصير واحد.

حارب نظام الأسد الأصوات التي عبّرت عن هموم المجتمع السوري، وعن شكل الحكم الديكتاتوري، وعن العنف في التعامل مع الشعب، وعن الفساد والابتزاز والرشوة، ووثّقت الجانب المسكوت عنه في حياة السوريين.

أدب الحرب:

مع انطلاق الثورة عام 2011، اضطر كثير من الكتّاب إلى الهجرة خوفًا من الاعتقال أو التصفية، مما أدى إلى ظهور تيارين في الكتابة: الكتابة من الداخل والكتابة من الخارج.

وقد استفاد الكتّاب المهاجرون من سقف الحريات المتاح، فأصدروا كتبًا وروايات ضد الأسد، مثل أعمال فواز حداد، ريبر يوسف، أيمن مارديني، عبد الله مكسور، مها حسن، ديمة ونوس، وغيرهم، وجميعهم كتبوا عن الحرب، الثورة، السجون، والحرية.

وساد الاعتقاد بأن الحكم الديكتاتوري للأسد حوّل الأدب السوري إلى أدب السجون، وسط جدالات كثيرة بقي النظام بعيدًا عنها. ورغم انتهاء الرقابة الرسمية، استمرت ملاحقة الأصوات السورية من كتّاب وفنانين الداخل، ممن لم يسلموا من اتهام كلمتهم بالعمالة، مثل الروائي خالد خليفة، الذي نُشرت روايته مديح الكراهية في سوريا قبل أن تسحبها الرقابة وتحظر تداولها، إضافة إلى الروائي نبيل سليمان، يعرب العيسى، خليل صويلح، وسومر شحادة، ممن سكنوا سوريا ومنعوا من أن يكونوا كتّابًا في بلدهم.

يقول الروائي السوري سومر شحادة لموقع “إرادة” عن تجربته مع الرقابة في سوريا، حيث واجه منعًا لأربع من رواياته:

“عند بداية مشروعي الفني، سألت نفسي، وقد بدأت الثورة حديثًا في سوريا، هل سأعيش موضوعي وأكتب عنه للخارج كي يُقرأ، أم أسافر لأكتب من الخارج إلى الداخل كي يُقرأ؟ فضّلت الالتصاق بموضوعي والبقاء في سوريا، وفي رواياتي الأربع كتبت دون تفكير في الرقيب. البقاء في سوريا كان له ثمنٌ ثقيل، واليوم أنا كاتب سوري، قرائي من بلدان أخرى، وليس لدي قارئ سوري بالمعنى الحقيقي. هكذا كنت أعيش في مكان يرفض تعريفي ككاتب. الآن، بعد سقوط النظام، لا أعرف بعد كيف سيتم تصنيفي”.

أما الروائي خالد خليفة، فرغم إقامته في سوريا، بقيت رواياته على القائمة السوداء. وقد قال أكثر من مرة:

“حلمي أن أرى مؤلفاتي كاملة على رف في مكتبة في سوريا قبل أن أموت”.

رحل خليفة قبل أن يتحقق حلمه. واليوم، يمكن أن تجد عناوين مثل الموت عمل شاق أو مديح الكراهية على رفوف المكتبات وبسطات الكتب، لكن السؤال الحقيقي يبقى: إلى متى؟