مادلين جليس

عندما تجلس زينة أمام نافذتها، وهي تراقب الأطفال يتحضرون للذهاب إلى صفوفهم مرتدين ملابس المدرسة وعلى ظهورهم حقائب تعجّ بالكتب، تختلج في قلبها الآمال والأمنيات بأن تكون طالبة مثلهم، تحمل حقيبتها، تركض بها بين منازل الحي، وتطير إلى مدرستها كالفراشات.

مشهد قد يكون اعتيادياً لطفلة في السابعة من عمرها، حيث تنتظر زينة عدة ساعات يومياً لحين عودة والدتها من عملها، وهو وقت ثقيل على طفلة في هذا العمر، يمر بطيئا رتيباً، وينتهي لحظة تبدأ الأم بجر كرسي ابنتها المتحرك لتنقلها إلى غرفة ثانية، تجر معها أمنياتها بأن تصبح طالبة في المدرسة.

وإذا كانت ثمة معاناة تبدو واضحة بملامح زينة المقعدة، إلا أن هناك وجعاً أكبر من مستوى معاناة أسرة أمام حالة مرضية لها مالها من آثار مجتمعية ثقيلة، لتغدو الأمنيات وعواقبها النفسية والجسدية مدخلاً لامتناع الأهل عن تسجيل ابنتهم في المدرسة، خوفاً من كلام الناس، وتوجساً من نظراتهم التي تستهجن طفلة “مقعدة” تجلس وتلعب بين أطفالهم، وتهرباً من همساتهم التي لطالما وصفت ابنتهم بـ “المعاقة”، والتي تتساءل عن جدوى تعليمها وهي لن تستطيع أن تكون شيئاً في المستقبل.

هذه النظرات والهمسات والأسئلة هي ذاتها التي وقفت حائلاً في وجه تعلّم الكثيرين، وعائقاً في طريق تقدّم غيرهم، وحجر عثرة أمام خطى أهل حاولوا بشتى السبل مدّ يد الحروف لتكون عوناً لولدهم ذي الإعاقة، ولتكون سلاحه حينما يقسو عليه المجتمع ويغلق في وجهه أبواب الحياة.

خيري أم طبي

أمام واقع كهذا تأتي سنوات الحرب الطوال لتضيف مزيداً من المعاناة وكثيراً من الحالات المستجدة بفعل الإصابات العديدة، لدرجة باتت هذه الشريحة محط استهداف المؤسسات الرسمية والأهلية التي استبسلت في سبيل تقديم الدعم الطبي والتأهيل النفسي لمن هم في أغلبهم ضحايا حرب، وباتت مسألة الاهتمام بهم أخلاقية قبل أن تكون رسمية، كل ذلك دفع باتجاهٍ تحولت فيه مسألة الإعاقة إلى قضية جدلية تطورت مع الزمن من النموذج الخيري ومن ثم الطبي إلى أن وصلنا اليوم للنموذج الشامل والحقوقي الذي تكرّس بالتفصيل بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها سورية في عام 2010، وكان محور التعليم مكونا أساسيا لهذه الاتفاقية.

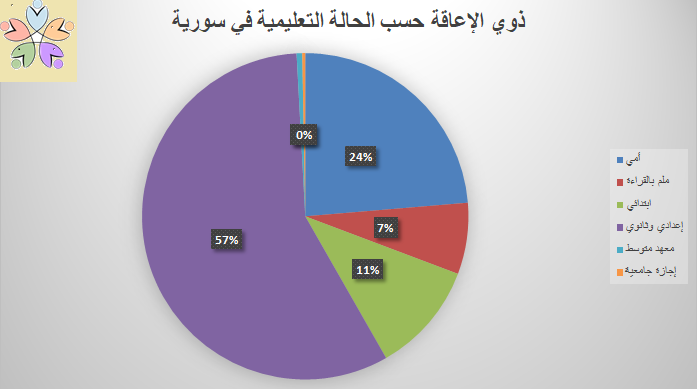

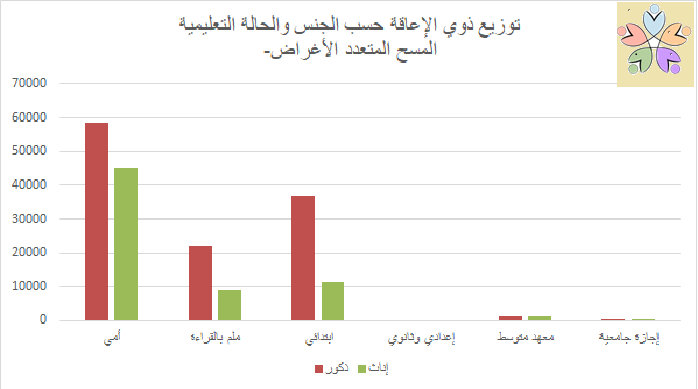

في مجريات ويوميات التقصي عن هذا الملف على المستوى السوري لا يمكن استبعاد حالة التأسف على قلة البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية والتي من المفترض أن تكون مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لكن الأرقام المتوافرة شحيحة وإن وجدت تكون قديمة. في الإحصاء المتعدد الأغراض الذي تم عام 2007، تم مسح الحالة التعليمية لحوالي 200 ألف من ذوي الإعاقة، لتظهر مؤشرات صادمة، فأكثر من نصف هؤلاء هم أميون تماماً. يضاف لهم حوالي 80 ألف ممن هم ملمون فقط بالقراءة أو حاصلين على الابتدائية. أما من حاولوا تكملة أي نوع من التعليم بعد البكالوريا لا يتجاوز 1.5%. إذا تم تعميم هذه الأرقام على ذوي الإعاقة اليوم الذين يتوقع أن يصل عددهم لأكثر من 3 مليون شخص، فنحن أمام مأساة-كارثة تعليمية بحق ذوي الإعاقة.

خلق الإعاقة

يتفق خبراء الحماية الاجتماعية على أن السياسات التعليمية في سورية لم تراع خصوصية حالة “الإعاقة”، وتراجعت بشكل واضح في الحرب بحيث لم تتمكن من انتشال ذوي الإعاقة من واقع الأمية.

هذه الخسارة يمكن لحظها في المحافظات الأشد فقراً والأبعد عن العاصمة “المركز” والأكثر احتياجاً للتعليم، فعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة توضح عدد ذوي الإعاقة في هذه المحافظات أو عدد المتعلمين والأميين منهم، إلا أن المشهد العام الذي بات مكشوفاً للجميع ينذر بخطر تفاقم الأعداد في حال عدم التوجّه جدياً لاحتضان هذه الفئة وتعلميها وتأهيلها ورعايتها صحياً ونفسياً في محاولة لإخراجها من دائرة جوفاء حتمية النتائج، أو كما يقال “خلق الإعاقة”، فالإعاقة التي لا تحظى بالرعاية والتعليم تؤدي للفقر، والذي ينتهي بدوره بإعاقات أخطر وبمزيد من الفقر، وهكذا دواليك…

والملاحظ أنه حتى في حال وجود مدارس متخصصة، فإنها تعاني الافتقار للأدوات والكوادر الإدارية والتعليمية على حد سواء، والتي من المفترض أن تمتلك مهارات التعامل مع هذه الفئة الهشة” نفسياً والتي هي بأمس الحاجة ليد العارف الخبير باحتياجاتها، وهذا ينطبق على كل الإعاقات، الجسدية والنفسية على حد سواء، الأمر الذي سبب ازدياداً كبيراً في نسب غير المتعلمين المسجلين رسمياً في خانة “الأميين”.

تم مسح الحالة التعليمية لحوالي 200 ألف من ذوي الإعاقة، وتظهر الإحصائيات مؤشرات صادمة، فأكثر من نصف هؤلاء هم أميون تماماً.

تجربة متفاقمة

وعلى الرغم من أن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل تحدياً لمعظم دول العالم المتقدمة والنامية معاً، إلا أن هذه التحديات، من وجهة نظر ماهر رزق الخبير في الحماية الاجتماعية، تتفاقم وبدرجات عالية في التجربة السورية، فمن طرف الحكومة ثمة نقص واضح في مؤسسات التعليم الخاصة بالإعاقة والتي تقتصر – كما يفيد رزق- على المعاهد والمراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمثال الصارخ على هذه الحقيقة اختصار مدارس الإعاقة البصرية بمدرستين فقط في دمشق وحلب.

وبعيداً عن الاتجاه نحو المحافظات البعيدة عن العاصمة أو المحافظات الأشد فقراً، فإن وجود هاتين المدرستين أمر يدعو للتعجب، وللتساؤل في الوقت نفسه، فماذا يفعل المكفوف في حمص وحماه؟، وكيف سيتعلم المكفوفون في درعا والسويداء وغيرها من المحافظات؟ وفي حال قام أهل المكفوف بنقله إلى إحدى هاتين المحافظتين بقصد الانضمام للمدرسة، هل سيكونون قادرين على تحمّل الأعباء المادية والمعنوية جراء التنقل المستمر؟.

إن اقتصار مدراس الإعاقة البصرية على دمشق وحلب فقط وعلى مدرستين لا أكثر، يفتح المجال أمام حتميّة زيادة نسب الأمية في الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في باقي المحافظات، ويرتّب بالتالي أعباء أكبر على الأهل الذين سيضطرون إلى رعاية ابنهم طول الحياة، دون أن يحصل على فرصة وظيفة كغيره من المتعلمين أو الملميّن على أقل تقدير، ودون أن يكون قادراً على ممارسة أي مهنة أو ما شابه، وحتماً فإن ذلك سيحرم أحدهم من فرصة الانطلاق للحياة وإظهار قدراته في إحدى المجالات، وجميعنا يعلم كم من القدرات الهائلة التي أظهرها ذوو الإعاقة الذين لم يستكينوا لواقعهم وعملوا على رسم دروب نجاحهم بأنفسهم.

تعثّر وزاري

من جانب آخر، ومن عين حكومية تقول وزارة التربية السورية إنها حاولت في السنوات الأخيرة أن تتقدّم خطوة في هذا المجال، فعملت على دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال العاديين أو الأصحاء في عدد من مدارسها، إلا أن كثير من المختصين يرون أن هذه الخطوة لم تكن ناجحة، وعادت بعدها الوزارة متعثّرة بأخطائها التي لم تتوقف على التطبيق بل شملت عدم تأهيل المباني وتطوير الكوادر وغير ذلك، الأمر الذي دعا رزق إلى وصفها بأنها لم تحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولذلك كانت النتائج متواضعة جداً مقارنة بعدد الطلاب ذوي الإعاقة.

أما أيمن غرة الأمين الفرعي لمجلس ذوي الإعاقة في محافظة دمشق، فيؤكد أن مدارسنا غير مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، وأن وضعهم في المدارس غير المجهزة مع غيرهم “تحت شعار الدمج” ليس إلا ظلماً لهم أولاً، فكيف لطفل أن يبقى في المدرسة عدة ساعات دون وجود مرافق مخصصة لاحتياجاته الأساسية، فمثلاً الطفل ذو الإعاقة حتماً غير قادر على استخدام الحمامات المخصصة للأطفال العاديين.

إلى جانب عدم تأهيل المرافق داخل المدارس، يمكن التطرق لعدم وجود رامبات أو منحدرات للكراسي المتحركة ضمن أغلب إن لم نقل كل المدارس، وهذا الأمر ينطبق على ثلاثة أرباع المباني والمؤسسات الحكومية في سورية، ولهذا يؤكد غرة ورزق وغيرهم من خبراء الحماية الاجتماعية على ضرورة البدء بتأهيل المرافق والمدارس ومن ثم الانطلاق للتحدث عن الدمج، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة.

في ظل الغياب الواضح لدور المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء تحاول المنظمات غير الحكومية أن تضع بصماتها الخاصة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الإعاقات الذهنية والتوحد، إلا أن هذه البصمات وعلى أهميتها غير كافية ومحدودة سواء من الجانب المؤسساتي العام أو من الأهلي، كما يرى الخبير رزق.

النقش في العقول

يضاف إلى جملة التحديات السابقة العامل المتعلق بالعادات والتقاليد السائدة، وعزوف عدد كبير من الأهالي عن الإبلاغ عن إعاقات أطفالهم، الأمر الذي يفقد هؤلاء الأطفال فرصهم بالحصول على خدمات التعليم وخاصة في زمن “النقش على الحجر”.

هل تحلمون بأن يصبح طبيباً مثلا؟، يردد سميح هذه الجملة التي قالتها معلمة التعليم الأساسي عندما طلب والداه منها إبقاءه في الصف إلى جانب الطلاب “كمستمع” خلال الحصص الدرسية، وذلك بعد نزوحهم من مدينتهم وبحثهم عن معلم خاص له بأجور مناسبة في مدينتهم الجديدة دون جدوى.

رفض المعلمة إبقاء الطالب “المختلف” في صفها، ليس مستغرباً بوجود النظرة النمطية حول هذه الشريحة بأنها غير قادرة على اكتساب العلوم كغيرها، إضافة إلى عدم جدوى تعليمها،

أمام هذا الواقع ثمة ضرورات لإعادة النظر في آليات التفكير والتعاطي مع هذه الفئة، وتغييراً يحدث نقشاً في العقول التي لا تزال حتى هذه اللحظة تستهجن تعليم ذوي الإعاقة وترفض مطلقاً أن يكون له حقوق في التعليم الذي يستحقونه، للاستفادة من الطاقات الكبيرة لدى هذه الفئة والتي أثبتت مقدرتها في العديد من المجالات.